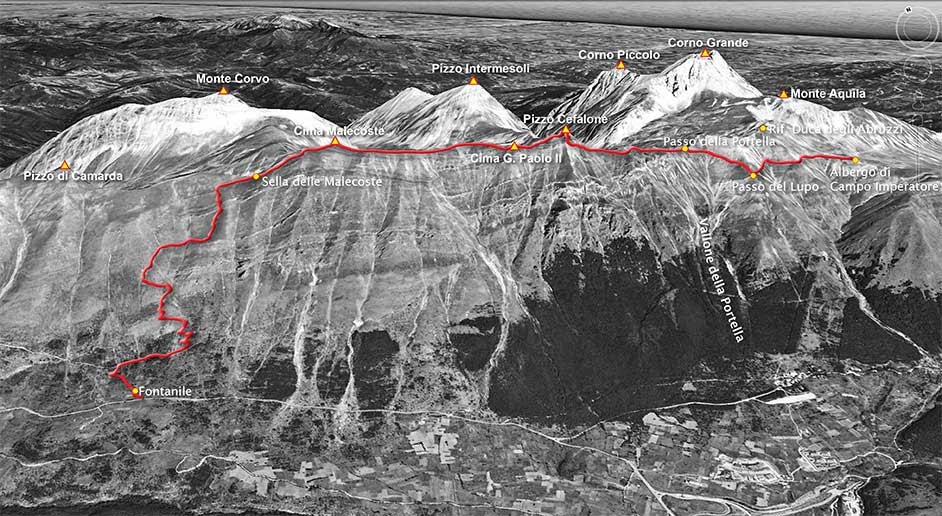

Immagine del Gran Sasso a 360°

|

| Fig. 3 |

CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE, TOPOGRAFICHE E

VEGETAZIONALI IN RELAZIONE ALLA STABILITÀ DEL MANTO NEVOSO.

La Val Maone è certamente una delle valli dell’Appennino dove il fenomeno è più rilevante. Modellata profondamente dall’azione dei ghiacciai pleistocenici, che gli hanno conferito il caratteristico profilo ad “U”, presenta un forte dislivello tra le creste (2500 – 2600 m) ed il fondo della valle (1500 - 1800 m), forti pendenze dei versanti caratterizzati da alte pareti con alla base falde di detrito a forte acclività (fino a 35°) ed esposizione settentrionale, che favorisce l’accumulo delle precipitazioni nevose dovute ai venti di provenienza adriatica, carichi di umidità. Nel dettaglio, i due versanti della valle hanno caratteristiche diverse. Il versante in destra idrografica presenta, alle quote più basse, alcune creste rocciose che separano canaloni in roccia, relativamente larghi, interessati da processi prevalentemente gravitativi e percorsi anche da valanghe di fondo primaverili, con pendenze medie di circa 25° – 30° e sviluppo dalle basse quote fino a 2000 m circa. A circa metà della valle è ubicato lo sbocco della Valle dei Ginepri, che è caratterizzata da un ampio versante colonizzato da vegetazione erbacea, che si sviluppa da 1600 a circa 2500 m slm della Sella dei Due Corni. La Val Maone ha origine a Campo Pericoli, ad una quota di circa 1800 m, in corrispondenza delle pareti del Primo Scrimone. Parte della Valle dei Ginepri è interessata dall’incisione di un profondo canalone di valanga, ubicato sotto le pareti del Primo Scrimone. Il versante in sinistra idrografica è invece caratterizzato da pareti verticali incise da stretti e ripidi canaloni in roccia, che sboccano su coni di detrito. Questo assetto morfologico determina un diverso accumulo della precipitazioni nevose nei due versanti. Di conseguenza, le valanghe che scendono dal Corno Piccolo (versante in destra idrografica), hanno un maggior effetto sulla morfologia, mentre quelle che scendono dal Pizzo Intermesoli (in sinistra idrografica), di solito lasciano solamente tracce sui coni di detrito.

|

| Catena del Gran Sasso: il Corno Piccolo. |

Risalendo dai Prati di Tivo (Fig. 3), è possibile notare i primi indizi degli effetti della dinamica crionivale già nel primo tratto di sentiero. Giunti a mezza costa nella Valle di Rio Arno (che assume la denominazione di Val Maone dopo la sorgente di Rio Arno) e percorso qualche centinaio di metri, prima di arrivare sotto i contrafforti del Corno Piccolo, si nota una zona bosco dove gli alberi hanno tronchi con diametri di pochi centimetri e si presentano incurvati verso il basso. Solo in questo modo possono avere l’elasticità necessaria a sopportare, senza spezzarsi, la sollecitazione esercitata dal passaggio delle valanghe. Guardando poi verso valle, più in basso, si possono anche notare alcuni grossi alberi di alto fusto, abbattuti e trasportati dalle valanghe.

Passate le cascate, dove il sentiero costeggia il Rio Arno, proprio al di sopra di alcune gabbionate a difesa della strada di accesso alle prese idrauliche delle sorgenti, si possono vedere gli effetti delle valanghe sulla mulattiera e sugli alberi situati al di là del torrente. Qui all’inizio dell’estate normalmente si incontra un piccolo nevaio di neve sporca, frammista a ciottoli e piccoli blocchi, mentre al di là del torrente si possono scorgere segni di alberi abbattuti, adagiati in direzione del versante di Pizzo Intermesoli. In quel punto ci si trova proprio in corrispondenza dello sbocco del secondo canale che scende dal Corno Piccolo, percorso abitualmente dalle valanghe. Passate le sorgenti di Rio Arno e risalita la valle fino a circa 1600 m, si possono notare altri canaloni di valanga, che giungono fino al sentiero. Ovviamente questi canaloni possono essere interessati anche da scariche di detrito e/o dall’azione delle acque. Quando l’azione delle valanghe è però prevalente, allora il canalone assume un caratteristico profilo concavo. Allo sbocco del canalone, a seconda del materiale che la valanga è in grado di erodere e trasportare, può essere presente un cono di detriti, spesso frammisti a resti di piante, come si può notare alla base della Valle dei Ginepri sul lato verso il Primo Scrimone (Fig. 3).

Infine altri segni sono visibili sulle falde ed i coni di detrito. Strisce con forma irregolare di detrito fresco spiccano per un diverso colore, decisamente più vivo. Un altro versante caratterizzato da importanti valanghe di fondo (Fazzini et al., 1999), è quello dei Prati di Tivo, proprio sotto la parete nord del Corno Piccolo. L’assetto morfologico, profondamente diverso da quello della Val Maone, è fortemente influenzato dalla litologia. I Prati di Tivo presentano, infatti, alle alte quote un versante omogeneo con esposizione settentrionale, largo circa 1,5 km, con pendenza uniforme di circa 20° fino ad una quota variabile tra i 1700 m (lato Valle di Rio Arno) ed i 1900 m (lato cresta dell’Arapietra). Il substrato è costituito da alternanze di arenarie ed argille del flysch della Laga. Al di sopra, il versante presenta una evidente rottura di pendio, in corrispondenza delle formazioni calcareo-marnose della serie del Gran Sasso. La pendenza aumenta a 30° circa, fino alla parete nord del Corno Piccolo. Il versante è interamente colonizzato da vegetazione erbacea fino alla base della parete e mancano significativi depositi clastici, in quanto la parete è costituita da calcare massivo, non fratturato ma interessato da grandi diaclasi ed inciso da pochi canaloni in roccia. Lo scorrimento delle acque meteoriche (soprattutto in concomitanza di forti temporali) e delle valanghe incide i sottostanti solchi di ruscellamento. La parte sinistra del versante, guardando il Corno Piccolo, si presenta discontinua, a causa di un corpo di frana di notevoli dimensioni, caratterizzato anche da alcune contropendenze e dall’accumulo di una frana di crollo, distaccatasi dalla cresta dell’Arapietra.

L’intero versante è interessato da notevoli valanghe di fondo, ma queste, pur interferendo notevolmente con le attività ricettive e sciistiche, non hanno una grande influenza sulla morfologia del paesaggio.

Ancora diverso, per esposizione e assetto topografico e geomorfologico, risulta il comprensorio di Campo Imperatore, che insiste sul versante meridionale (aquilano) del Gran Sasso. I ripidi versanti, con esposizione meridionale, sottostanti alla funivia Fonte Cerreto – Campo Imperatore, sono percorsi da numerosi ed impegnativi fuori pista, mentre il bacino sciistico vero e proprio, attrezzato attualmente con due seggiovie ad aggancio rapido ed uno skilift, è completamente compreso nell’area di Campo Imperatore, caratterizzata da pendii più debolmente inclinati, ubicati a quote superiori ai 1900 m, con esposizioni ad E e NE. In particolare i ripidi contrafforti meridionali del Gran Sasso sono percorsi dai classici fuoripista, con dislivello intorno ai 1000 m e sviluppi di alcuni chilometri: si tratta degli itinerari della Portella, dei Valloni e di Valle Fredda: tutte le discese sono caratterizzate da pendenza mediamente molto acclive (in alcuni tratti prossima ai 40°), substrato carbonatico, generalmente a reggipoggio, copertura boschiva scarsa, relegata alle quote inferiori ai 1700 m ed estesa copertura a terreno incolto e/o a prato pascolo. Questi versanti, nel corso dell’inverno, si caricano di forti accumuli di neve e tendono, in linea generale, a dare luogo a scaricamenti spontanei, spesso ancora nel corso delle precipitazioni in corrispondenza dei versanti rocciosi e/o più acclivi. Questi fenomeni diventano problematici, ai fini della sicurezza, nei settori inferiori dei pendii, caratterizzati da inclinazioni comprese tra i 30° e i 40°. La massima attività valanghiva si osserva quindi nel corso dell’inverno, in coincidenza delle precipitazioni legate a perturbazioni atlantiche e, spesso, in concomitanza di rialzi termici significativi, con distacchi sia superficiali, sia di fondo e con neve sia a debole coesione, sia a lastroni.

E’ da sottolineare il fatto che, da un punto di vista geomorfologico, gli itinerari percorsi dai fuori pista più classici, vale a dire i Valloni, Valle Fredda e la Portella, sono dei solchi di erosione scolpiti dall’azione della acque incanalate e correnti nel corso dell’estate e delle valanghe nel corso dell’inverno; ne consegue l’assoluta pericolosità degli stessi in condizioni di forti accumuli, spesso, purtroppo, sottovalutata, come testimoniano i numerosi incidenti avvenuti sino ad ora.

MORFOLOGIA

Tra tutti i parchi

dell'Appennino, quello del Gran Sasso e Monti della Laga, per i caratteri

prettamente montani, quasi "alpini", che racchiudono le vette più alte, tra cui

il Corno Grande, è quello di maggiore attrattiva.

Esso è costituito da due distinti

gruppi montuosi. Il massiccio del Gran Sasso, di natura calcarea, con

sviluppo principale est-ovest di circa 40 chilometri (dal Vado di Siella al

Valico delle Capannelle) e propaggini orientali in direzione nord-sud per altri

30 chilometri, attraverso Monte San Vito e Monte Cappucciata, fino alle Gole di

Tremonti, domina, imponente e spettacolare, il circostante sistema di monti, i

colli, la pianura, le città dell'Italia centrale e, in lontananza, i due mari

Adriatico e Tirreno. Il Gran Sasso è così la montagna d'Abruzzo per eccellenza,

con un’impronta decisamente alpina, che culmina nei 2912 metri del Corno Grande

e si espande nelle cime del lungo complesso montuoso, arricchita dalla

vastissima piana di Campo Imperatore a 1800 metri di quota, con i suoi 19

chilometri di lunghezza e 4 di larghezza.

Ricchissimi di boschi e torrenti,

di cascate e laghetti, a confine tra Abruzzo, Marche e Lazio, in uno degli

angoli più segreti e nascosti d'Italia, i Monti della Laga hanno un

aspetto più dolce e riposante. Pur superando i 2.500 metri di quota con Monte

Gorzano, i Monti della Laga sono profondamente diversi dalle altre montagne

appenniniche, soprattutto a causa della struttura del territorio, formata da

marne e arenarie.

L'origine del nome

Chiamato dagli antichi Romani Fiscellus

Mons (Monte Ombelico) per la sua posizione centrale nella penisola italiana (Catone, Plinio, Silio Italico), questo

massiccio montuoso era denominato nel Medioevo Monte Corno, dizione che serviva ad

indicare sia il Corno

Grande sia – per estensione – l'intera catena.Secondo il celebre geografo Roberto Almagià, la denominazione "Gran Sasso" è molto tarda e risalirebbe addirittura al Rinascimento. Per questo autore, il primo abbozzo del toponimo è da ricercarsi in un poemetto del 1636 scritto da Francesco Zucchi di Montereale, in cui si fa riferimento al massiccio come al «Sasso d'Italia».

Il primo documento in cui entrambe le denominazioni compaiono senza possibilità di equivoco è la "Carta topografica del Contado e della diocesi dell'Aquila" (seconda metà del XVIII secolo), nella frase: «Monte Corno overo Gran Sasso d'Italia».

A dare conferma alle parole dell'Almagià sembra essere la consuetudine delle popolazioni locali che, ancora oggi, nei paesi che circondano la montagna, fanno riferimento al massiccio utilizzando il toponimo "Monte Corno".

| Un'immagine del Gran Sasso ripresa da Campo Imperatore. |

ll Gran Sasso (o Gran Sasso d'Italia) è il più alto massiccio montuoso degli Appennini continentali; è contenuto interamente in Abruzzo al confine fra le province dell'Aquila, di Teramo e di Pescara.

Dai suoi punti più distanti, ovvero il Passo delle Capannelle a ovest e le Gole di Popoli orientato a sud-est, il Gruppo del Gran Sasso misura circa 50 km.

Orientato da nord-ovest a sud-est, come la grande maggioranza dei gruppi appenninici e preappenninici, consta di due sottocatene principali parallele: la prima, più settentrionale, si estende dal Monte Corvo

(m 2623; nord-ovest) al Vado di Sole (sud-est). La sottocatena

meridionale si estende dal Passo delle Capannelle e dal Monte S. Franco (m 2132; nord-ovest) al Monte Campo di Serre

(m 1771; sud-est). Al di là di questa zona centrale vi è un'ampia zona

sud-orientale, chiamata dei "contrafforti meridionali". Questi sono

caratterizzati da numerosi rilievi meno elevati: Monte Ruzza (m 1643), Monte Bolza (m 1904), Monte Camarda (m 1384), Monte Cappucciata (m 1802), Monte Picca (m 1405) e molti altri, fino alle Gole di Popoli.

Le cime maggiori si trovano nella sottocatena settentrionale: il Corno Grande-che

consta di tre vette principali: quella orientale (m 2903), la centrale

(m 2893) e la maggiore, quella occidentale (m 2912, che è anche la vetta

più alta di tutti gli Apennini continentali) - e il Corno Piccolo (m 2655). Incastonato dentro una conca e protetto dalle tre vette che costituiscono il Corno Grandesi trova il Ghiacciaio del Calderone, il più meridionale dei ghiacciai europei.

GEOLOGIA

Da un punto di vista geomorfologico, il Gran Sasso è un massiccio di origine sedimentaria costituito da dolomie,calcari, generalmente compatti, e marne.

Originatosi circa 6 milioni di anni fa (Miocene), nel contesto dell'emersione degli Appennini,

subì successivamente fasi di spinta e compressione che generarono una

serie di fratture e di abbassamenti (Val Maone, Valle del Venacquaro,

Campo Pericoli, Campo Imperatore). Su queste, a partire da 600.000 (Gunz) fino a circa 10.000 (Wurm) anni fa, agirono le forze erosive delle glaciazioni.

Queste ultime hanno lasciato segni particolarmente evidenti, soprattutto sul versante settentrionale del gruppo: piccoli circhi glaciali caratteristici sono individuabili, ad esempio, nella zona del Monte S. Franco (valli dell'Inferno e del Paradiso), ma anche in prossimità del Monte Aquila e del Monte Scindarella.

I ghiacciai più grandi rappresentavano punti di convergenza naturali di

questi circhi glaciali posti più in alto; ad esempio, il ghiacciaio che

occupava Campo Pericoli si alimentava dai circhi posti a nord delle

creste del Corno Grande, del Monte Aquila, del MontePortella e del Pizzo Cefalone.

In queste conche la neve si compattava e si trasformava in ghiaccio,

che confluiva in Val Maone verso Pietracamela, dove sono visibili ancora

oggi resti morenici risalenti alla glaciazione del Riss. Poiché le glaciazioni successive hanno cancellato i segni lasciati da quelle precedenti, e poiché la glaciazione del Riss è antecedente a quella del Wurm,

questa morena rissiana è una delle rare prove del fatto che le valli

del Gran Sasso sono state occupate dai ghiacciai più e più volte nel

corso del Neozoico.

Data

la sua elevazione, che la differenzia dalle altre catene appenniniche,

il massiccio è ben visibile da tutti i principali gruppi montuosi

dell'Appennino, dal Monte Conero e anche - nelle giornate particolarmente limpide - dai massicci montuosi della Dalmazia.

L'altitudine, la composizione delle rocce, il tipo di erosione a cui è

stato soggetto, fanno del Gran Sasso la montagna appenninica più simile

ai gruppi alpini dolomitici.

PREISTORIA

Il massiccio del Gran Sasso risulta popolato da almeno 100.000 anni. Frammenti del femore di un uomo di Neanderthal di circa 14 anni di età, vissuto 80.000 anni fa durante il Paleolitico, sono stati trovati nella zona di Calascio,

in alcune anguste cavità rocciose, chiamate "Grottoni", a quota 670 m

s.l.m. Si tratta dei resti del più antico Neandertal ritrovato in

Abruzzo.

Negli anfratti rocciosi c'erano anche schegge ossee di molti differenti

animali, il che fa supporre che le specie cacciate fossero numerose: il

lupo, il leopardo, il cavallo, la iena delle caverne, e financo i topi e le lucertole. Tra gli ungulati, prede privilegiate erano il cervo, il camoscio, il capriolo ed il bue ancestrale.

Frammenti di carbone e scaglie di selce hanno consentito di ricostruire

le abitudini di questi Neandertal; essi macellavano le prede nelle

grotte e le consumavano crude o le arrostivano su fuochi di legno di

ginepro e di abete; ricavavano le punte delle lance dalle rocce del

Monte Scarafano e del Monte Bolza.

Reperti ritrovati a Campo Pericoli attestano che, in eta' del bronzo,

i cacciatori preistorici traversavano il territorio da Campo Imperatore

a Campo Pericoli attraverso i valichi della Portella e della Sella dei

Due Corni. In quest'epoca (XIII-XI secolo A.C.vi

era certamente un insediamento di cacciatori-raccoglitori nella zona di

Rocca Calascio, come dimostrano resti di ceramiche rinvenuti in loco ed

una punta di freccia, in bronzo, con due fori, considerata, ancora in

anni recenti (2000), unica in Italia.

Scavi effettuati nella Grotta a Male, a 2 km da Assergi, confermano la permanenza stanziale dell'uomo in quest'area nell'Eneolitico e nell'Eta' del ferro.

I

numerosi passi che mettono in comunicazione il versante teramano con

quello aquilano favorirono, fin dalla preistoria, un intenso scambio

commerciale fra l'economia prevalentemente agricola del versante

settentrionale e quella basata sulla pastorizia del versante

meridionale. In epoca storica, vi sono testimonianze di un intenso

sfruttamento di Campo Imperatore come pascolo. Dopo la ricompattazione

del Sud Italia operata dai Normanni, in questa zona vennero aperti numerosi tratturi

, cioè vie di tansito per la transumanza delle bestie, utilizzati dai

pastori per condurre le mandrie ai pascoli del Tavoliere delle Puglie prima dell'arrivo dei rigidi mesi invernali.

Spettacolare immagine del corno grande

Ecco le principali vette della catena del Gran Sasso

.jpg) |

| Monte Portella m. 2385 visto da Campo Imperatore |

|

| Monte Portella visto dal Gran Sasso |

| Pizzo Cefalone m.2553 |

.jpg) |

| Monte Camicia m. 2238 |

.jpg) |

| Pizzo d'Intermensoli m. 2635 |

.jpg) |

| Cresta delle Malecoste m. 2444 |

| Monte S.Franco m. 2132 |

+.jpg) |

| Monte Corvo m. 2623 |

|

| Mappa della catena montuosa del Gran Sasso e Monti della Laga |

.jpg) |

| La visione si perde all'infinito nel silenzio eterno della montagna |

Genziana maggiore

Gentiana

lutea

ASPETTI BOTANICI

La genziana maggiore è una pianta tipica delle nostre montagne. Ha

foglie basali opposte, più o meno lanceolate, di colore verde chiaro o carico, scapo

fiorale semplice alto 0,4 - 1,5

m portante 3-6 verticilli protetti da foglie cauline

bratteiformi o cuoriformi acuminate

dove sono localizzati i fiori

ermafroditi di colore giallo che fioriscono in giugno luglio.

UTILIZZAZIONI

|

| Genziana del Gran Sasso |

Le radici di genziana sono impiegate allo stato fresco (omeopatia, industrie farmaceutiche, distillerie) ed anche secco, soprattutto nelle industrie liquoristiche per la preparazione di amari, aperitivi, ecc.. Esse contengono principi amari: genziopicroside (3,5 - 15%) e amarogentina (0,01- 0,5%), che è la sostanza più amara esistente in natura; inoltre le radici sono ricche di zuccheri (genzianosio, genziobiosio e saccarosio: fino al 50 - 60% sul secco). La variabilità dei contenuti dipende molto dalla provenienza, dall'altitudine, dal tipo di terreno, dall'età e dal diametro della radice e dall'epoca di raccolta.

|

| Piante di Genziana oltre i 2000 m. |

CLIMA E TERRENO

La genziana, pianta perenne

a riposo vegetativo invernale, predilige climi freschi e sufficientemente

piovosi, terreni ben drenati e non pesanti, derivanti sia da substrati sia

calcarei che silicei.

Sulle nostre montagne la si

può trovare ad una quota che varia dai 1700 ai 2300 m.

La raccolta della radice

della genziana (che è la parte della pianta usata per produrre il famoso amaro)

è assolutamente vietata.

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

| Veduta del rifugio Montecristo |

Rifugio Montecristo.

Distante da

Assergi undici chilometri, la località di Montecristo è raggiungibile solo con

l'auto in qualsiasi periodo dell'anno.

Dapprima sorto come rifugio, Montecristo è stato trasformato in bar-ristorante a struttura bassa e lunga per resistere ai forti venti che imperversano nella zona. Si trova quasi adiacente alle piste da sci e subito a ridosso del ristorante è stato ricavato un capiente parcheggio per gli amanti dello sci e dell'ottima cucina tipica.

Il luogo è posto ad un'altezza di 1400 m., mentre le piste variano tra i 1600 e i 1700 m.

Da alcuni anni, a causa della mancanza di neve consistente tale da permettere di sciare in sicurezza, l'impianto di risalita è rimasto inattivo con il conseguente deterioramento dei cavi, delle pulegge e del motore principale. Per poter ritornare operativo necessita della dovuta manutenzione e relativo collaudo che sarà, in tempi non molto lunghi, eseguito.

Nel periodo invernale è consigliato l'uso delle catene a bordo e comunque mai tentare di salire a Montecristo quando c'è vento forte; i mezzi spartineve non partono con condizioni di tempo proibitive. Mentre in estate non ci sono problemi per chi desidera passare una giornata in media montagna a totale contatto con la natura circostante.

La località si trova nel cuore del Parco come tutto il circondario di Assergi ed è assistita continuamente dai suoi uomini e da quelli del Corpo Forestale dello Stato, che con la loro presenza sul territorio garantiscono il rispetto e la sicurezza nello stupendo scenario della montagna.

Per informazioni, il numero telefonico di Montecristo è: 0862 / 606177

Dapprima sorto come rifugio, Montecristo è stato trasformato in bar-ristorante a struttura bassa e lunga per resistere ai forti venti che imperversano nella zona. Si trova quasi adiacente alle piste da sci e subito a ridosso del ristorante è stato ricavato un capiente parcheggio per gli amanti dello sci e dell'ottima cucina tipica.

| Montecristo: i piloni della seggiovia |

| Il borgo di Assergi visto dalla collina di Montecristo |

Il luogo è posto ad un'altezza di 1400 m., mentre le piste variano tra i 1600 e i 1700 m.

Da alcuni anni, a causa della mancanza di neve consistente tale da permettere di sciare in sicurezza, l'impianto di risalita è rimasto inattivo con il conseguente deterioramento dei cavi, delle pulegge e del motore principale. Per poter ritornare operativo necessita della dovuta manutenzione e relativo collaudo che sarà, in tempi non molto lunghi, eseguito.

| Montecristo: veduta del parcheggio |

Nel periodo invernale è consigliato l'uso delle catene a bordo e comunque mai tentare di salire a Montecristo quando c'è vento forte; i mezzi spartineve non partono con condizioni di tempo proibitive. Mentre in estate non ci sono problemi per chi desidera passare una giornata in media montagna a totale contatto con la natura circostante.

La località si trova nel cuore del Parco come tutto il circondario di Assergi ed è assistita continuamente dai suoi uomini e da quelli del Corpo Forestale dello Stato, che con la loro presenza sul territorio garantiscono il rispetto e la sicurezza nello stupendo scenario della montagna.

Per informazioni, il numero telefonico di Montecristo è: 0862 / 606177

Campo Imperatore

Storia

La

realizzazione dell’albergo, si inserisce in un ampio progetto di

sviluppo turistico e sportivo dell’Aquila e del suo comprensorio,

promosso dal fascismo a partire dagli anni trenta del XX secolo.

|

| Inizio lavori nel 1936 |

Adiacente all’hotel Campo Imperatore si trova l’Ostello, un edificio costruito negli anni ‘30 che ospitava la stazione superiore a monte della funivia del Gran Sasso. Tutta la zona dove esisteva il vecchio impianto a fune è stata adibita a museo dove sono esposti fotografie, pezzi meccanici e cabine della vecchia funivia “Cerretti & Tanfani”.

E’ tuttora esistente il sistema motrice in ferro, mantenendo la stessa posizione in cui venne realizzato nel ’35.

|

| L'Albergo a lavori ultimati. |

| E com'è oggi. |

| Campo Imperatore: la facciata principale dell'Ostello |

|

| Ecco come si presenta L'Ostello nel mese di dicembre dopo una violenta bufera di neve |

| L'Ostello visto dalla nuova stazione di arrivo |

L'Osservatorio Astronomico a Campo Imperatore.

|

| Itinerario delle piste da sci a Campo Imperatore |

______________________________________________________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rifugio Duca degli Abruzzi

|

| Il rifugio Duca degli Abruzzi, sullo sfondo il Gran Sasso. |

Il Duca degli Abruzzi è un rifugio di montagna raggiungibile solo a piedi con 40 minuti di facile cammino da Campo Imperatore (AQ), o da Prati di Tivo (TE) con una splendida traversata di 4 ore.

Non offre grandi comodità ma è un luogo dove escursionisti, alpinisti e amanti della montagna potranno trovare ristoro e pernottare immersi nello splendido ambiente naturale che lo circonda.

L'Apertura stagionale è dal 1 giugno al 30 settembre.

Aperto nei fine settimana (se il tempo lo consente) o dietro prenotazione nei restanti periodi dell'anno. Durante la chiusura invernale rimane comunque aperto il locale di emergenza dotato di 3 cuccette fornite ciascuna di materasso e due coperte.Rifugio Garibaldi

|

| Il Rifugio Garibaldi |

Il rifugio Carlo Franchetti è situato in bellissima posizione nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso. Edificato sul finire degli anni '50 dalla sezione romana del C.A.I., è stato inaugurato nel 1960. Costruito interamente in pietra calcarea e rivestito in legno sorge a m 2433 di quota su uno sperone roccioso, al centro del Vallone delle Cornacchie. Stretto tra le pareti del Corno Grande e del Corno Piccolo offre un magnifico panorama sulle dolci colline dell'Abruzzo teramano fino al vicino mare Adriatico. Il rifugio Franchetti con le sue ridotte dimensioni mantiene lo spirito originario del rifugio di una volta, con un contatto diretto tra i frequentatori e chi vi vive e lavora. È importante punto di appoggio per le vie normali e le ferrate che salgono ai "Due Corni". Costituisce anche una ottima base per le vie di roccia del Corno Piccolo (in particolare sulla parete est ed sulle Fiamme di Pietra) e del Corno Grande con le impegnative vie sul severo "Paretone" della Vetta Orientale, o per bellissime classiche di media difficoltà, come la Traversata delle Tre Vette. Dal rifugio si raggiunge in 40 minuti di sentiero il piccolo Ghiacciaio del Calderone, ultimo modesto residuo di antiche ere glaciali che vanta il primato di ghiacciaio più a sud d'europa.

__________________________________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Funivia del Gran Sasso d'Italia

| Una delle due cabine della Funivia prima dell'intervento di restyling. |

Storia.

L'impianto venne costruito nel 1934 su progetto degli ingegneri Giulio Ceretti e Vincenzo Tanfani e si espandeva sul versante del Gran Sasso detto dei Valloni attraverso tre stazioni poste a quote progressive. La stazione di valle era situata a poca distanza dal borgo di Assergi nel territorio di Camarda, che pochi anni prima (nel 1927) era stata unificata al comune dell'Aquila da cui dista circa 15 chilometri: qui venne edificata una piccola località turistica con servizi e strutture ricettive, denominata Fonte Cerreto, che avrebbe costituito il centro del nuovo comprensorio.

Dalla quota 1125 metri s.l.m. di Fonte Cerreto, la funivia raggiungeva poi una stazione intermedia a quota 1619 metri s.l.m. e, quindi, la stazione di monte di Campo Imperatore ad una altitudine di 2128 metri s.l.m., dove venne realizzato anche l'Hotel Campo Imperatore in cui nel 1943 fu tenuto prigioniero Benito Mussolini. La spesa complessiva fu di 2.389.000 lire anticipata, sotto forma di mutuo trentennale, dal Banco di Napoli. La struttura disponeva di due cabine da circa 30 posti, una per ognuna delle due tratte, collegate attraverso lo stesso anello traente che, di fatto, ne limitava la portata. La base della funivia venne collegata con L'Aquila attraverso corse giornaliere di autobus; l'impianto sfruttò anche il parallelo sviluppo della linea ferroviaria per Roma tanto che una celebre pubblicità trasmessa dal cinegiornale dell'Istituto Luce affermava come fosse possibile arrivare dalla capitale al Gran Sasso in sole tre ore.

Nel dopoguerra, in seguito al diffondersi della pratica dello sci, a partire dalla stazione di monte della funivia, vennero realizzati una seggiovia ed uno skilift costituendo quella che, per l'epoca, era una delle più grandi e moderne stazioni sciistiche d'Europa. Nel 1964 la funivia venne ammodernata dagli stessi progettisti dell'impianto originale e continuò a funzionare fino al crollo di un masso che danneggiò la stazione intermedia e ne decretò la chiusura temporanea.

Nel 1988 la vecchia funivia venne sostituita dall'attuale impianto progettato dalla ditta Agudio del gruppo Leitner in grado di effettuare il collegamento tra Fonte Cerreto e Campo Imperatore in un'unica tratta che, con una lunghezza di oltre 3 chilometri, è una delle più lunghe d'Europa. Il percorso, dalla durata complessiva di 7 minuti, poggia su tre piloni che ne sostengono il tracciato e rendono superflua la stazione intermedia, di cui è ancora oggi visibile lo scheletro adiacente il secondo pilone. La struttura dispone di due nuovi fabbricati al posto delle originali stazioni di monte e di valle, rispettivamente convertite una in ostello e l'altra in un ristorante.

La struttura non ha subito danni dal terremoto del 2009.

|

| Ecco come si presenta la cabina dopo il nuovo look |

Nessun commento:

Posta un commento